本校SDGs有志メンバーの活動が、2021年9月24日(金)発行の千種ホームニュースに紙面掲載され応援をいただきました。

全国からあたたかいお手紙と心と共にたくさんのマスクが届いています。

カンボジアに届ける支援活動をはじめ、これまでの活動についてご紹介いただき、応援いただきました皆様にご報告をさせていただくことができました。

学校法人 市邨学園

本校SDGs有志メンバーの活動が、2021年9月24日(金)発行の千種ホームニュースに紙面掲載され応援をいただきました。

全国からあたたかいお手紙と心と共にたくさんのマスクが届いています。

カンボジアに届ける支援活動をはじめ、これまでの活動についてご紹介いただき、応援いただきました皆様にご報告をさせていただくことができました。

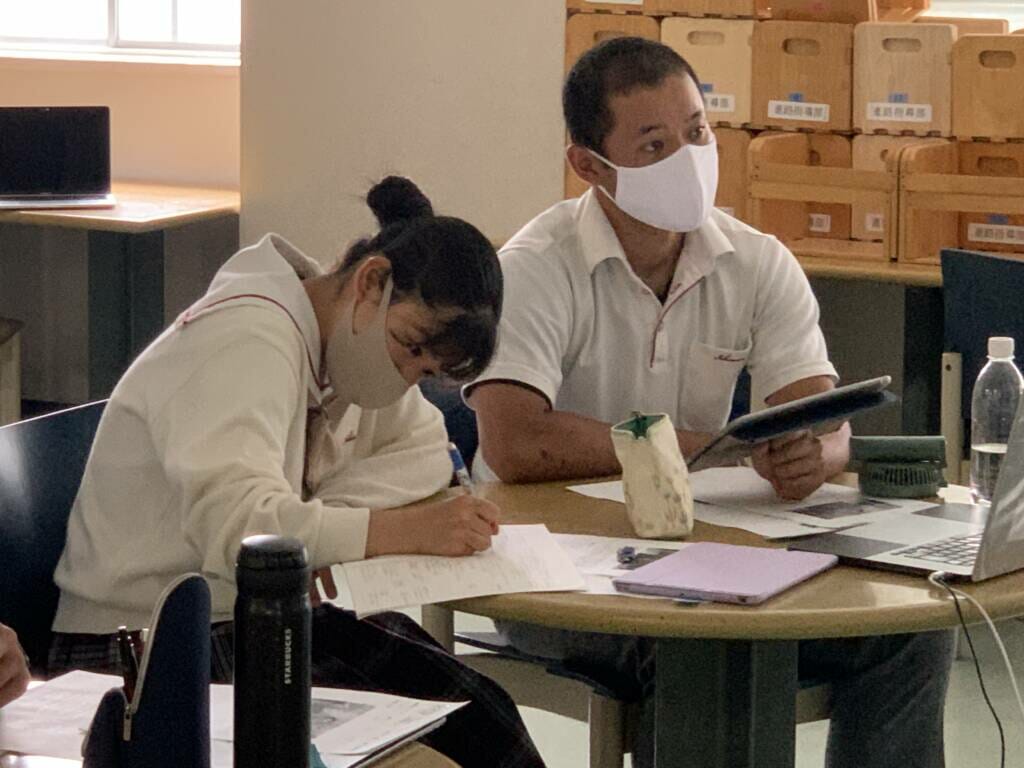

8月26日(木)に名古屋市南区に本社がある(株)白鳩を企業訪問しました。参加者は本校のSDGs有志ボランティアメンバーの伊藤奨真くん(高3文理)と本田茜さん(高2特進)の2名です。社⻑の横井隆直さんと開発営業グループの白井美樹さんに対応していただ きました。私たちのために貴重な時間を割いていただき本当にありがとうございました。写真は左から市邨学園末岡仁理事長、伊藤奨真くん、本田茜さん、横井隆直社長です。

生徒の2人はSDGs有志ボランティアを代表して、現在取り組んでいる活動を横井社⻑にプレゼンさせていただきました(わたしたちの活動はここからみることができます)。2年前にはカンボジアの小学校に遊具としてブランコを贈らせていただきました。また、壊れて使えない井戸のポンプの修理費を贈らせていただきました。これらの費用は地域のお祭や学校の文化祭で唐揚げや綿菓子の模擬店を行い、その売上金を使いました。昨年は、コロナ感染が広がる中で、全校生徒や保護者、台湾や韓国の高校生に呼びかけるなどして約 3000 枚の手作り布マスクを送ることができました。カンボジア農村部の生活水準(一人1日200円)は低く、不織布の使い捨てマスクが買えないため洗って再利用できる布マスクを送りました。いまだにコロナ感染が収束していないこともあり今年も布マスクを届ける活動を続けていることをお伝えしました。

(株)白鳩様は⺠生用マスクのパイオニアで、日本で一番最初に一般市⺠にマスク文化を定着させた会社として有名です。その後、マスクの持つ価値を高めながら多様で多機能なマスクの開発を続けています。社員が一丸となって企業理念である世界中の人々が幸せになるための製品づくりに心がけていると伺いました。お話の後は実際にマスクを作っている工場を見学させていただきました。常に均一の製品を出荷できるように行う厳しい品質管理システムや最新のマスク製造の生産ラインは目を見張るものばかりでした。製造過程の多くは機械化されていますが、最後は人の目による厳しい検査など、人の持つ力の重要性も知ることができました。

この地球に生まれた私たち一人ひとりが「地球市⺠」として育ち、この世界の誰一人も取り残されない社会の実現のために、(株)白鳩様の企業理念から深く学びたいと思います。私たちはすべての人が幸福になる社会の実現を目指して、困っている人や苦しんだり悲しんだりす る人たちに対して寄り添い、手を差し伸べられる活動を今後も続けていきたいと強く思いました。

本日はお忙しい中、私たちのために貴重な時間を作っていただきありがとうございました。

【参加生徒の振り返り】

横井社長のお話を伺って、日本の商品の「品質管理」について考えるようになりました。なぜなら消費者の目には見えないところでたくさんの商品が廃棄されているという現状を知ったからです。私は以前まで、日本の商品は他国と比較して高性能・高品質であり、世界に誇れるものだとただ考えていました。しかし、私たちが何気なく商品を手に取り、豊かな生活を享受できている裏には「廃棄」というものづくり企業の苦渋の決断があるということを学びました。私は今回の企業訪問で、目に見えるものが全てではないということを身に染みて感じました。これは、おそらくボランティア活動をしていく中でも気付かされることだと思います。私がボランティア活動をする上で大切にしたいことは、「ただ行うのではなく、支援先の現状を知り、それを踏まえた上で最もふさわしい活動を考えて行動する」ことです。その際には、実際に訪れて体験しなければわからないこともたくさんあると思います。しかし、体感することはできずとも、限られた情報を元にさまざまな視点から物事を分析することはできるはずです。できることにただ真っ直ぐに取り組むことができるような人を目指して、今後とも活動していきたいと思います。

SDGs有志ボランティアメンバーが取り組むカンボジアへのマスク支援が中日新聞の取材を受け、その様子が紙面に掲載されました!

学校には皆さまからの支援マスクが続々届いています。ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございます!

(中日新聞 2021年8月21日(土) 朝刊・13面・名古屋市民版に掲載)

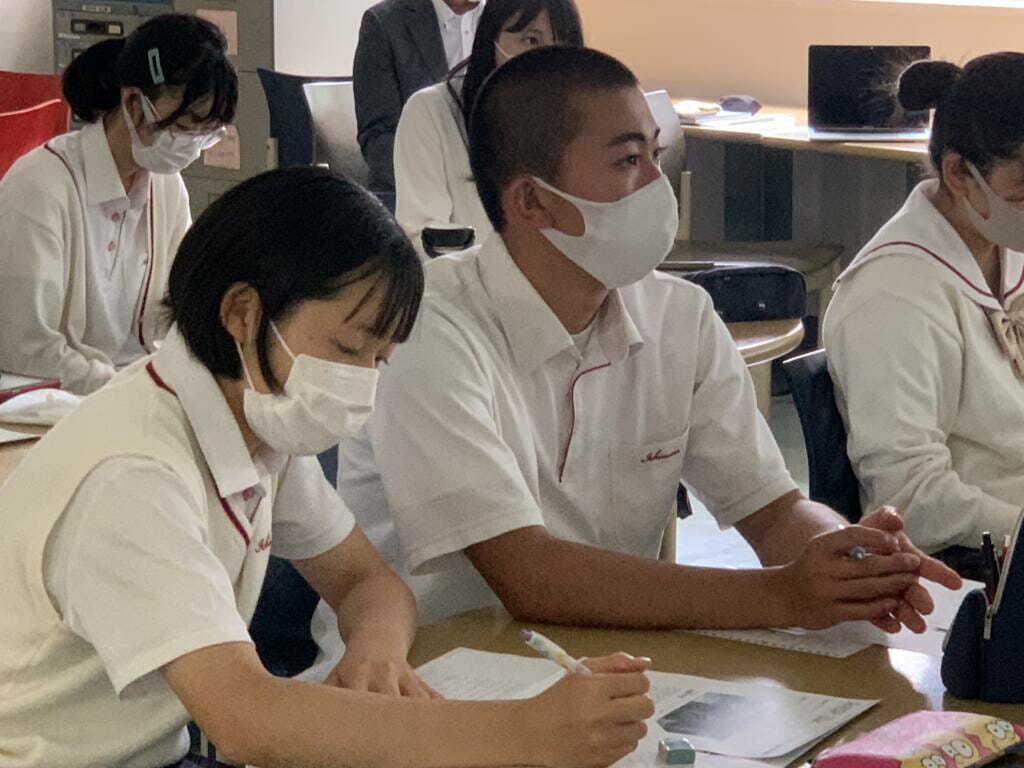

高1特進コースでは生徒たち自身が中心となって探究的な学びを行っています。現在、現代社会の時間には、環境汚染が深刻になっていると言われている、プラスチックについて探究しています。これまでにウェブなどを用いてプラスチックとは何か、どんなものに用いられているのかなど、生徒たち自身の問題意識から初めて探究してきました。

この日の授業では、iPadを手に、生徒たちは教室を出て、学校中を歩き回りました。自分達が発見した学校内のプラスチックを写真に撮り、Padletというアプリにアップして全体共有します。床や配管などの建材、クリーナーやボードなどの教具、自分達の衣服や持ち物など、ありとあらゆるところにプラスチックは用いられています。この日の活動で、生徒たちはプラスチックがいかに大量に、かつ随所に用いられているかを感じ取ることができました。

今後は各教科と連携し、この学びをますます深めていく予定です。お楽しみに!

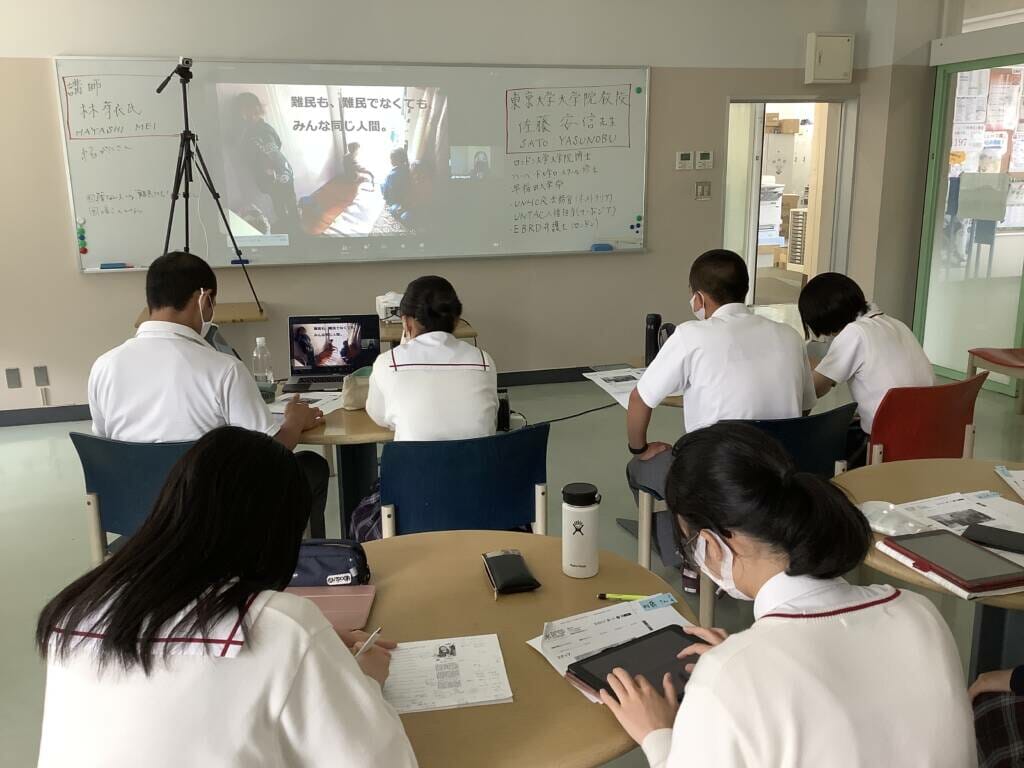

今回のシンポジウムは、東京大学大学院総合文化研究科で取り組まれている「人間の安全保障」プログラムの一つとしてオンラインで開催されました。全国から多くの方が参加していました。本校からは難民問題について問題意識をもち校内外で実際に難民問題に取り組んでいる生徒3名・教員2名が参加しました。

はじめに基調報告としてジン・マ−・アウン氏(ミャンマー国民統一政府の外務大臣)からミャンマーの現状を報告していただきました。オンライン中継するはずでしたトラブルがあり、ライブではなく事前に録画された報告でしたが緊迫するミャンマーの様子をうかがい知ることができました。

つぎに、非政府アクターを代表して4名の方々の報告を受けました。根本敬先生(上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科教授)、市原麻衣子先生(一橋大学准教授、カーネギー国際平和基金客員教授)、エヴァン・A・ラクスマナ先生(インドネシア国際戦略問題研究所主任研究員)、ローマン・カーヨー先生(SIPA Partnersプリンシパル、ISEAS-Yusof Ishak Instituteミャンマー研究プログラム アソシエイト/ディレクター)の皆さまです。

ミャンマー情勢を見据えて、人道支援(人間の安全保障)はどのようなことができるのでしょうか。専門家からの意見を聞いてもすぐに答えを出さなければならい問題ではありますが、すぐに答えが出るような問題でもありません。私たちが考えたことは、ミャンマー国内の争い(内戦)が拡大しないように配慮しつつ、苦しんでいる市民に手を差し伸べること。なかなか答えは見つからないけれど、この現状をわたしたちの周りにいる家族や友達とも現状を共有していきたいと思います。

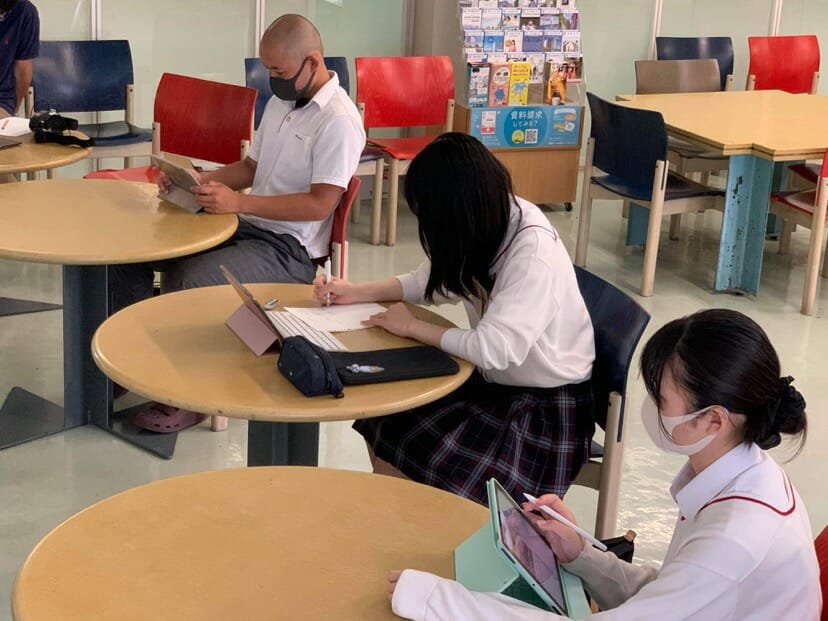

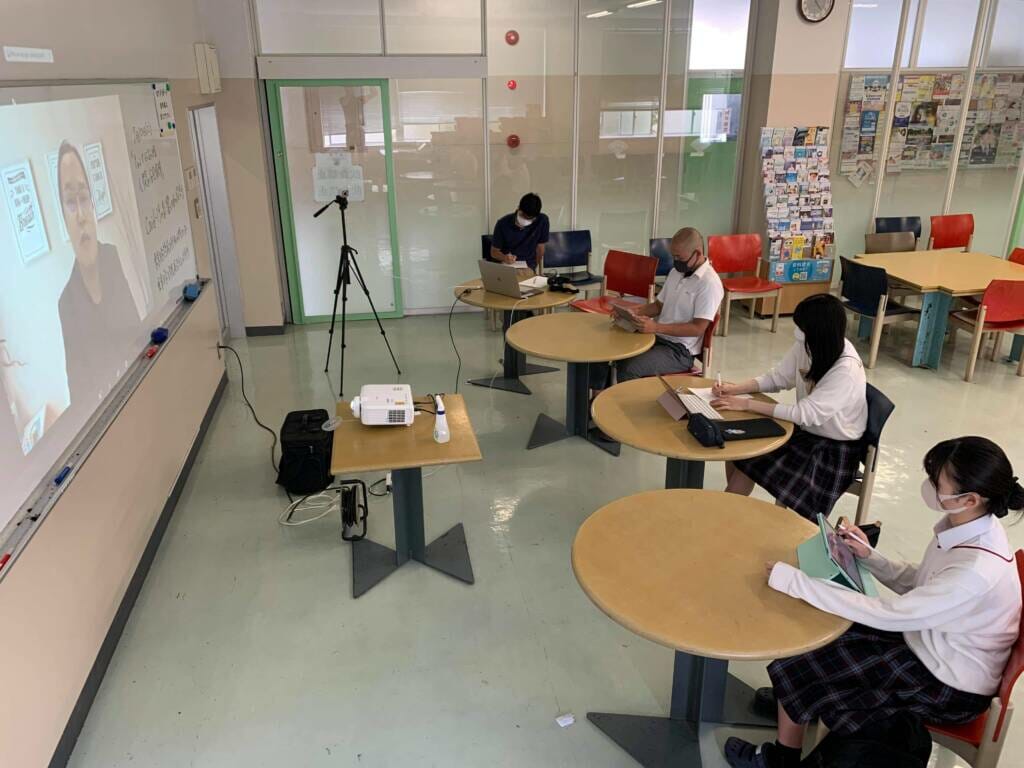

6/24(Fri),高校生8名が東京大学大学院教授の佐藤安信先生のゼミに参加しました。

東京大学は新型コロナの影響で大学院生向けのゼミがオンラインで実施されています。

佐藤安信先生は、大学院総合文化研究科で「人間の安全保障」を担当されています。今回の授業は、中東ヨルダンで難民女性を支援されている林芽衣さんから中東における難民の状況報告でした。この授業を通じて、今後の人道支援についてどうしたらよいかなど深く考えさせられました。

中東のヨルダンは比較的新しい国家で、治安もよく生活しやすい国ということを伺いました。また、隣国のパレスチナ・イラク・シリアから難民が流れ込み、難民の人数はヨルダン人口の約3割にもなっています。そのほとんどが、難民キャンプではなくヨルダンの市中でヨルダンの人と同じように生活していることを学びました。ただ、シリアにいたときと同じ職業につけず、生活基盤はとても不安定だということです。そこで、林芽衣さんは、8年前に設立した「トライバロジー」を通じて難民の自立支援を行っているのです。市邨高校は約4年前に林芽衣さんと知り合うことができ、それ以来林芽衣さんの活動を支援することを行ってきました。年に1度、「市邨高校難民支援の夕べ」を開催し、難民のことを広く一般の方に知ってもらう活動を行ってきました。今回、東京大学のオンライン授業に参加することができたのは、私たちのこれまでの活動を林芽衣さんが佐藤安信先生に照会していただいたからでした。

ただ、今回のオンライン授業では知らなかっこともたくさんあり、非常に勉強になりました。特に、林芽衣さんの講演に対する東大院生の質問に深く感銘を受けました。私たちも、たくさんの情報から真実を見出す洞察力をこれからも磨いていきたいと思いました。

◎主な質疑応答◎

Q 難民キャンプ内外では、子どもに対してどのような教育が施されているか。

A 一日の中で2回授業を行う2部制を実施しています。ただ、ヨルダン人向けの授業と難民の子ども向けの授業は同等にはなっていない。ただ、同じヨルダン人もシリア難民も共通の言語(アラビア語)を使っているため言語による障壁はない。

Q ヨルダンはこれほどの人数の難民を引き受けているけれど、難民条約を批准しないのはどうしてか。

A ヨルダンの国の成り立ちに大きく影響されている。ヨルダン人はシリア人もパレスチナ人も、自分と同じ「アラブ人」であるから、同じ部族として手助けしている。一方で、ヨルダンが難民を支援することでいろいろな国々がヨルダンを支援・援助してくれる。難民条約を批准しない理由ははっきりしないが、批准しないほうがヨルダン国として独自の難民政策を策定できることが大きいのではないか。

Q 難民がビジネスで自立できるようにするために、どのような支援が必要か。

A 難民自身の活動が持続可能となるようにする必要があります。そのためには品質管理(QualityControl)が重要です。1ミリの誤差を許さないなど、ときには強めの指導をしています。

Q ザータリ難民キャンプ内では、どれくらいの子どもたちは教育を受けられているのか。

A キャンプ内の学校は小学校のみ。ほとんどの子どもが小学校へは通っています。しかし、中学校からはキャンプ外になり、危険ということで女の子は中学へは進学していません。男の子も労働力とみなされることから、中学に通える人数は小学校と比べて激減してしまいます。

6月14日(月)に、本校の国際協力やボランティア活動について静岡県立清水南高校新聞部から取材を受けました。新聞部顧問の柳本直輝教諭は前任校でボランティア活動として、地域のこどもたち向けのパソコン教室を開いていました。昨年のボランティアアワード(本校は「ももいろクローバーZ賞」を受賞しました)で本校の活動を知って、取材を申し入れてくれました。

まず初めに、市邨高校の活動を紹介するビデオを上映しました。つづいて、清水南高校新聞部からは市邨高校のボランティア活動についての6つの質問を受けました。

①この活動を始めようと思ったきっかけを教え てください。

②この活動を始めて苦労したこと,大変だったこ とは何ですか?

③この活動についてどういうときにやり甲斐を感 じますか?

④この活動を始めて自分自身にどのような変化が ありましたか?

⑤今後この活動をどのようにして継続していきま すか?

⑥将来この活 動をどんな風に発展させていきたいですか?

この取材の模様は、清水南高校新聞部の新聞に掲載される予定です。楽しみです。

交流会の後半は、中東ヨルダンで難民支援をされている林芽衣さんにも参加していただきました。林芽衣さんは、ヨルダンに難民支援のために「トライバロジー」という会社を設立し、難民女性たちが自立できる手助けをされています。

林さんは「トライバロジー」で、ヨルダンにいる難民女性が事業を継続的に続けられるように、かつ安定した収入を得られるように技術指導と経営指導をされています。林さんがデザインをしたカバン・ポーチ・マスクなどに中東の伝統的刺繍を施すことで、ここでしか得られない価値を創造しています。ただ、安定して買ってもらえるためには、品質を保たなければならないため、時にはきつい指導をしてしまうことがあるそうです。でも、これも難民女性のためなんです。

私たちは、林さんとトライバロジーで仕事をされている方々に感謝の気持ちを伝えるため、応援旗を作りました。林さんも、ヨルダンの工房に飾りたいと喜んでくれました。今後も、難民の人たちが幸せな気持ちで祖国に帰ることができるよう応援し続けたいと思います。

最後は、参加者全員で記念撮影をしました。忙しいところ参加していただいた林芽衣さん、楽しく取材をしてくれた清水南高校新聞のみなさんありがとうございました。これからも一緒に、私たち高校生にしかできないことを見つけて、支援を続けたいと思います。