クラスを超えて、学年を超えて、自分で選んだテーマについて探究する市邨独自の授業【市邨ゼミ】。今週のゼミ活動の様子をご紹介します。

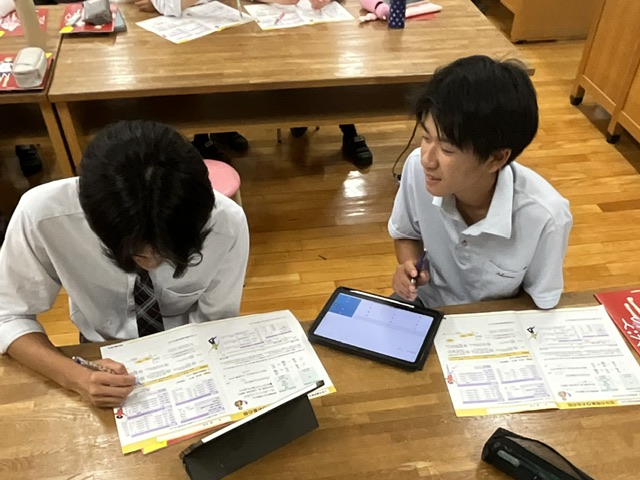

本日(7月4日)は、「株トラカップに参加しよう」ゼミの様子です。普段は、ウェブ上で実際の上場企業から複数の企業を選択し、株式を仮想購入して、その値動きに注目しながら世の中の経済トレンドを学ぶこちらのゼミ。

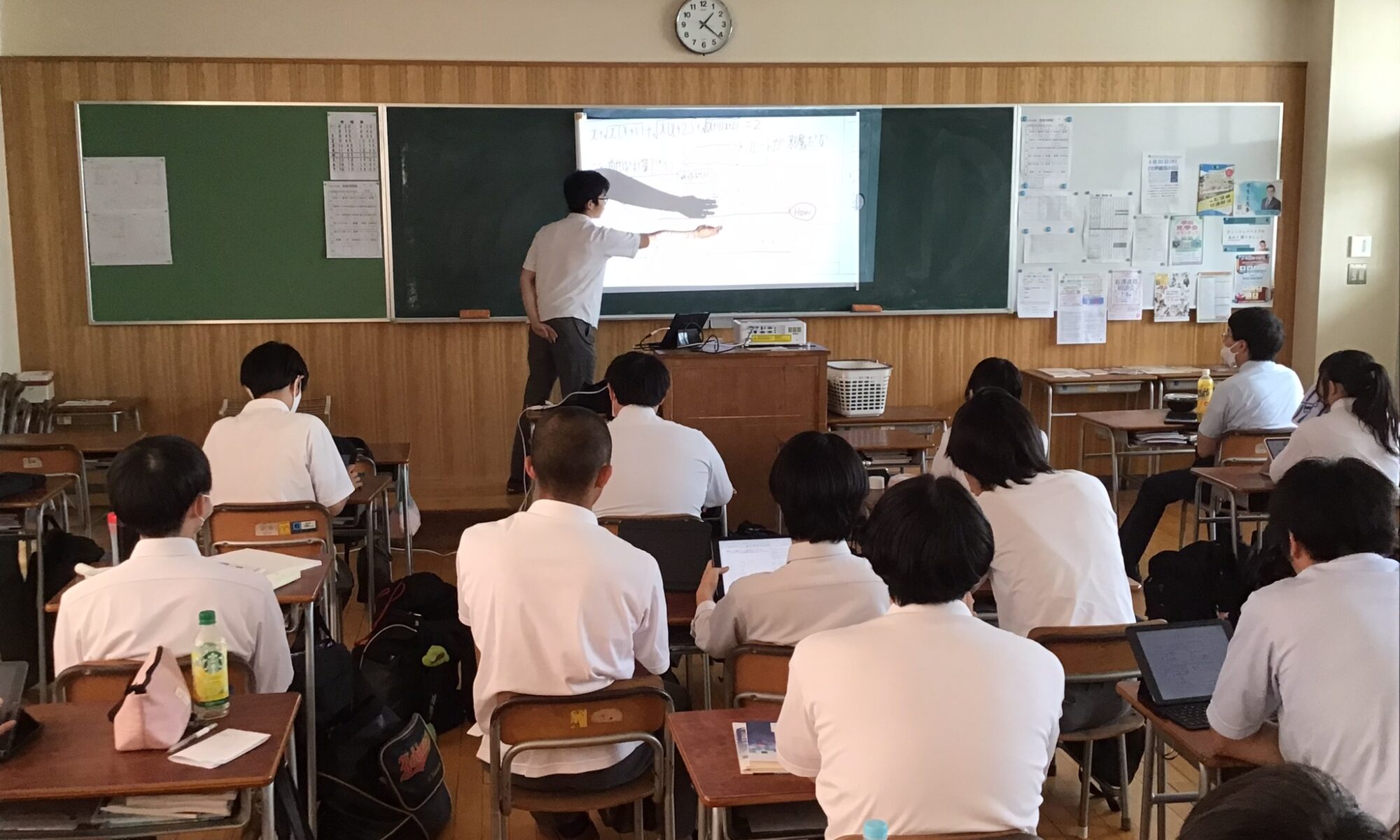

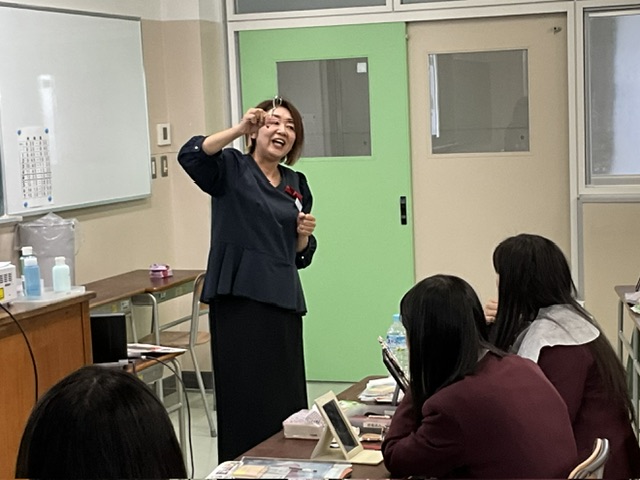

今回は野村證券ウェルビーング室の方をお招きし、「自分の将来とお金の話」をテーマに出張講座を行っていただきました。

はじめに、

「18~22歳のひと月の給料を20万円と仮定し、手元に残るのはいくらか?」

という問いが与えられました。この問いに生徒たちの表情は「???」。

社会保険料としての「年金」、「医療保険」、「雇用保険」・・・

税金としての「所得税」、「住民税」・・・

実は給料からはこれらのお金が引かれて、手元に残るのは「17万円程度」と聞くと、皆驚きます。得られる収入を正しく知り、その中から貯蓄額を決めた上で支出をすることが大切だと学びました。

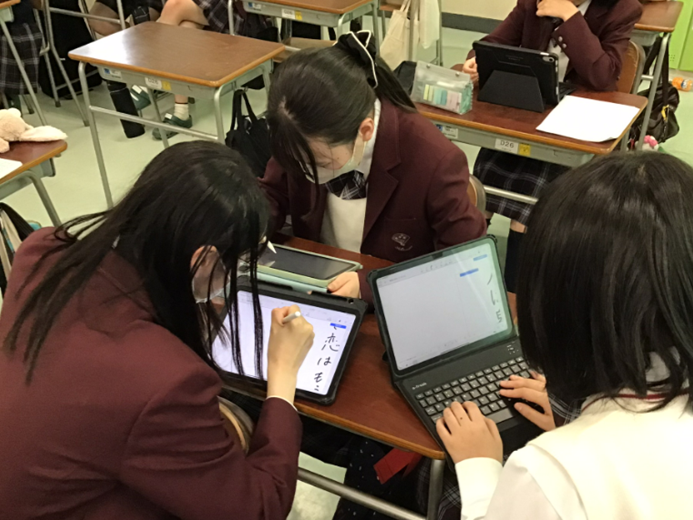

次はこの先の人生のシミュレーションに挑戦。就職後、何歳で結婚をし、何歳で子供を生み、賃貸か、マイホームかなどを考えます。人生では、いつ、何に、どれだけお金がかかるのか、シミュレーションを通じて「人生でかかるお金」と「ライフプラン」について学びました。

そして後半では、預金・株式・債券・投資信託など様々な金融商品の種類と特徴、それぞれのメリットとデメリット、リスクとリターンについて、クイズも交えて学びました。さらに投資をする上で大切な「分散」・「積立」・「長期」という3つの観点、投資のコツを教えていただきました。

高校卒業後、数年後には社会人として自分でお金を稼ぐようになる生徒たち。中には卒業後すぐに就職する生徒もいるかもしれません。

実際に自分の手でお金を稼いで生活を始めた時、自分は何にどれだけお金を使い、どのように生活をしていきたいのか。そんなライフプランを考えるきっかけとなりました。

ご協力いただいた野村證券ウェルビーング室の皆様、ありがとうございました。

次回の投稿もお楽しみに!