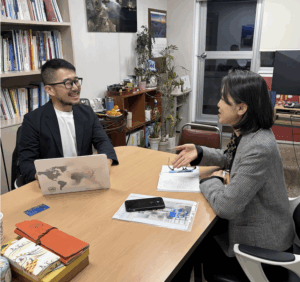

とびたて留学ジャパンご担当者様より本事業へのご助言をいただきました

— 国際協働によるESD・平和教育のさらなる深化に向けて —

本校ユネスコスクールが継続して取り組んでいる国際協働型ESD・平和教育事業について、これまで長年にわたりご助言をいただいてきた「トビタテ!留学JAPAN」 関係の先生より、あらためて本事業の取り組みに対するご評価と今後に向けた貴重なご助言を頂戴しました。

本事業は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の理念、特にユネスコ憲章前文に示される

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」

という考え方を教育の中心に据え、教育・文化・国際交流を通して平和と持続可能な社会の実現を目指す、実践的なESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)活動として展開してきました。

■ 事業の目的

本事業の目的は、世界で今も続く紛争や貧困、難民問題といった現実に向き合いながら、生徒一人ひとりが「自分にも社会を変える力がある」という自己有用感・自己効力感を育み、対話と協働によって平和を築く担い手として行動できる力を身につけることにあります。

■ 事業の主な内容

本校では、台湾・韓国・カンボジア・ヨルダンなどの学校や地域、国際機関、大学、企業、NGOと連携し、ICTを活用した双方向型の国際交流と、実社会とつながる支援活動を組み合わせた学習を行っています。

主な取り組みは以下の通りです。

-

台湾・日本・韓国などの高校生によるオンライン合同平和学習・SDGs対話

-

UNHCR・UNRWAと連携した難民支援学習と支援行動(子ども服支援、啓発活動など)

-

シリア・パレスチナ難民女性のフェアトレード支援活動

-

カンボジアの学校・幼稚園への教育環境支援と現地とのオンライン交流

-

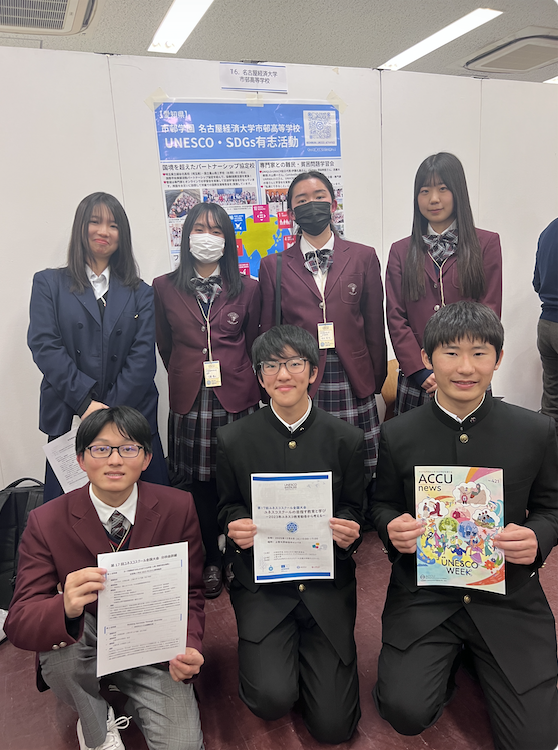

高校生による国際会議形式の成果発表会・ポスターセッション・合同報告会の実施

これらの活動は「支援する側・される側」という一方向の関係ではなく、互いの文化や価値観を尊重しながら学び合う「対等な協働」を重視している点が大きな特徴です。

■ 採択・表彰実績

本事業は、教育的意義と国際的連携の先進性が評価され、これまでに以下のような外部評価・採択・表彰を受けています。

-

文部科学省「EDU-PORTニッポン」採択事業

-

ユネスコ日本ESD賞 国内選考対象事業

-

ESD大賞(団体・個人部門)受賞

-

大学主催SDGsコンテストでの優秀賞受賞 など

また、本校は高校として初めて、国連「グローバル難民フォーラム」においてUNHCRへの公式プレッジ(行動宣言)を提出した学校としても紹介されており、高校教育の段階から国際社会に対して責任ある行動を示す取り組みとして注目されています。

Instagram紹介はこちら

■ とびたて留学ジャパンご担当者様からのご助言

今回の面談では、本事業が単なる国際交流にとどまらず、生徒の主体性を育て、社会課題に対する当事者意識と行動力を育成している点について、高い評価をいただきました。

また、今後はより一層、生徒自身が企画・発信の中心となる形へ発展させていくこと、国内外の多様な学びの場と連携を広げていくことについても、具体的なご助言を頂戴しました。

本校では、これらのご助言を今後のカリキュラム設計や国際協働活動の改善に生かし、引き続き「心の中に平和の砦を築く教育」を実践してまいります。

■ 今後に向けて

本事業は、特定の年度で完結するものではなく、次世代へと継続していく教育モデルとして発展させていくことを目標としています。

今後も国内外の学校、大学、国際機関、地域社会とのパートナーシップを広げながら、生徒が世界とつながり、学び、行動するESD・平和教育を推進してまいります。

今後とも、本校ユネスコスクールの教育活動(ESD教育・探究活動事業)へのご理解とご支援を、よろしくお願い申し上げます。

ユネスコ平和教育推進部主任 松野至