高2特進コースでは日頃の探究活動を文化祭で発表します。

私たちの身の回りをよく観察すると、まだまだ十分でなかったり、少しの工夫で便利になったりする商品やサービスがいっぱいあります。そんな課題から「新しい価値」を生み出すことを考えています。中間発表として文化祭でプレゼンします。みなさんからいただく厳しくも温かい言葉のフィードバックを受けて、更にブラッシュアップしたいと思います。12月に予定する最終プレゼンに向けてこれからも頑張っていきます。

10月13日(水)に実施したプレゼンの様子はこちらでご覧ください。

チームA「あなたのスマホを探します/さもふぃ」

無くしたスマートフォンが発見できるようになります。スマートフォンは様々なジャンルに活用されています。例えば電子通貨や個人情報などが含まれています。室内では見つけやすさ向上のために音が出るようにできます。音は発信機から3m以内に入るとなります。持ち運ぶ時には電源を落とすことで音が常にでることを防ぐことができます。

チームB「家事ロボット/まと」

このロボットは様々な家事を全自動で行うことができます。 大きくわけて3つの性能があるのですが、1つ目は食洗機です。ロボットの頭の部分から食器を入れると食洗機で自動で洗うことが可能です。 2つ目は腹部のドラム式洗濯機です。 ロボットが洗濯したいものを自分で拾ったり、私たちが洗濯機に入れることによってロボットが洗濯してくれます。 3つ目は掃除機です。このロボットは足元がルンバのような掃除機なっていて、動くと同時に掃除ができるのでとても効率が良いです。 このロボットが1家1台となり、普及することによって日頃家事をするイメージの強いお母さんだけではなく家族全体、私たち自身も助けられると考えています。

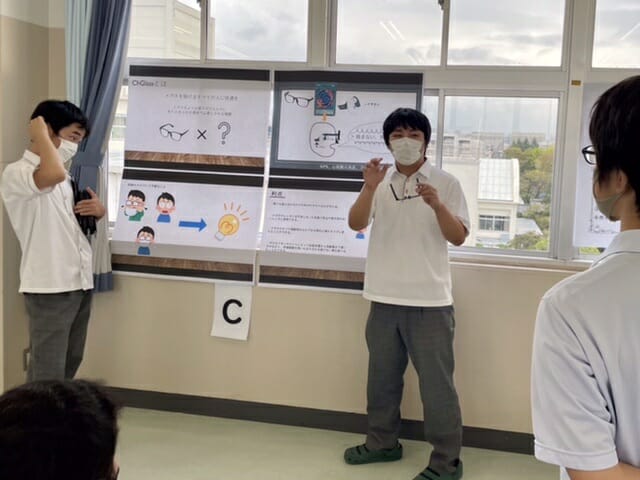

チームC「メガネをかけてる全ての人に快適を/ChGlass」

メガネをかけてる人にはわかる、マスクとイヤホンとメガネが絡んで面倒臭いという悩みなど。 そんなメガネをかけている人だけがわかる悩みを解決するために考案されたのがこのChGlass(チグラス)です。 この商品はメガネにつける色々なアタッチメントによってお客様に快適をお届けするものです。例えば、今考えているのが、骨伝導式イヤホンを眼鏡と一体化させるものです。これにより、今まで骨伝導式イヤホンはメガネの耳当てにあたるせいで併用することができなかったのが、併用できるようになり、使いたくても使えなかった人たちに快適を届けることができます。

チームD「スマイルステッキ/スマイルステッキ」

視覚障害者がより安全に便利に過ごすために「スマイルステッキ」という商品を作りました。この商品は買い物や通学・通勤を便利にし,より危険を察知することによって笑顔を届けることができると考えました。たくさんの人に商品の良さを伝えたいと考え動画では見やすいように字幕や写真などを使い説明をしました。ぜひこの動画を見てください!

チームE「家事を楽しくするために/Automaticers」

私たちの班のアピールポイントは、家事のご褒美として実際に、買い物ができることによって、ご褒美がないよりも家事が楽しく行うことができるようになるということです。実際に、家事の物理的な量は変わりませんし、家事の内容も変わりませんが、目標ができることによって心掛けが変わるという意味で、楽しくなると考えました。

チームF「てくてくライト/てくてくライト」

最近増加している自然災害と高齢者の方に向けた防災グッズです。普段でも使ってもらえるように、歩数計など多くの機能をつけています。軽く、便利で、ボタンひとつで操作できる簡単な仕組みなどのわかりやすい設計になっています。また、緊急時に常備薬がないということを避けるために、ピルケースもつけています。

チームG「みんなで学ぼう!/エフォスカ」

このアプリは、生徒の努力を先生のフォルダに貼り付けられるチャットを用意し、それを先生が評価するというもので、例えば自習したプリントを貼ったり、それが難しい人は動画を撮影して貼り付けたりできます。今まではプリントを提出することでしか評価できなかった自習内容もこのアプリがあればあらゆる形状で先生に見せることが可能です。

チームH「わりびきくん/れじれじ」

スーパーの店員にとって、割引シールを貼る行為は手間がかかり、客もシールが貼られるまで割引されているかか分からない。しかし、それが自動で割引されるようになったらどうだろうか。店員はシールを貼る作業をなくすことができ、客もシールが貼られるのを待たなくてもよくなる。こういった手間を省くことができるプログラムをレジにさすUSBとして販売する。これが私たちが考案する「わりびきくん」だ。

チームI「拡張現実で、新しい世界をあなたに/Ichimura Engineering」

私たちの提案するARゴーグルは、従来のARをより安全かつ効果的に使う方法を模索したものです。過去のARが活躍した例としてポケモンGOが挙げられますが、これはスマホの画面に意識が向きがちでとても安全と言える状況ではありませんでした。私たちは周囲の状況を確認可能であることが第一と考え、目の前に情報を提示するゴーグルタイプの道具を発案します。

チームJ「新感覚!流動性スーツ/ゲンターズ」

ゲンターズが世界を変える!のテーマで「新感覚!流動性スーツ」を考案しました。とても素晴らしい商品です。

チームK「部屋をきれいにしよう・充電コード整頓術/KIM」

部屋で散らかりがちな充電コードを見栄え良く、かつコンパクトに整頓する事ができる商品です。それだけでなく、当商品はバッテリーを搭載していて災害時でも充電をする事ができます。試作品を製作し、わかりやすい動画の構成となっていると思います。

チームL「〜ヘルプマークを知っていますか?〜/ツバメの巣」

ヘルプマークが過半数以上の方に知られていないことにより援助が必要な方が気づいてもらえないという問題からヘルプマークを今よりも目立たせる商品を考えた。マスクやリボン、リストバンドなど、誰でも安価で買いやすいものにヘルプマークをつけて、オシャレの一環としてつけられ、かつ目立つようにした。

チームM「つなぐ医療と暮らし〜理想の街構想〜/三田建設」

高齢化社会が進みつつある日本で今後求められることは何だろう?高齢者や基礎疾患を有する人には何ができるだろう?そんな疑問や課題に立ち向かうべく、私たちは「医療」と「暮らし」に着目した理想の街を考えました。誰もが健康的で充実した生活が過ごせるようにと思いを込めて。

チームO「料理をらくらく♪時短でハッピー!/カメモの巣」

主婦をターゲットにした全自動料理機だが子供からお年寄りまで幅広い年齢層も対象にしています。

チームP「家事の優先順位の把握!時短!効率的に!/主婦の見方」

この商品はセンサーになっていて、商品専用のアプリからスマートフォンに接続するとやっていない家事を光や音声で知らせてくれます。

これまでの取り組み

SMALL STEP(ステップ7)

SMALL STEP(ステップ6)

SMALL STEP(ステップ4・5)

SMALL STEP(ステップ3)

SMALL STEP(ステップ1・2)

昨年の取り組み SOCIAL CHANGE