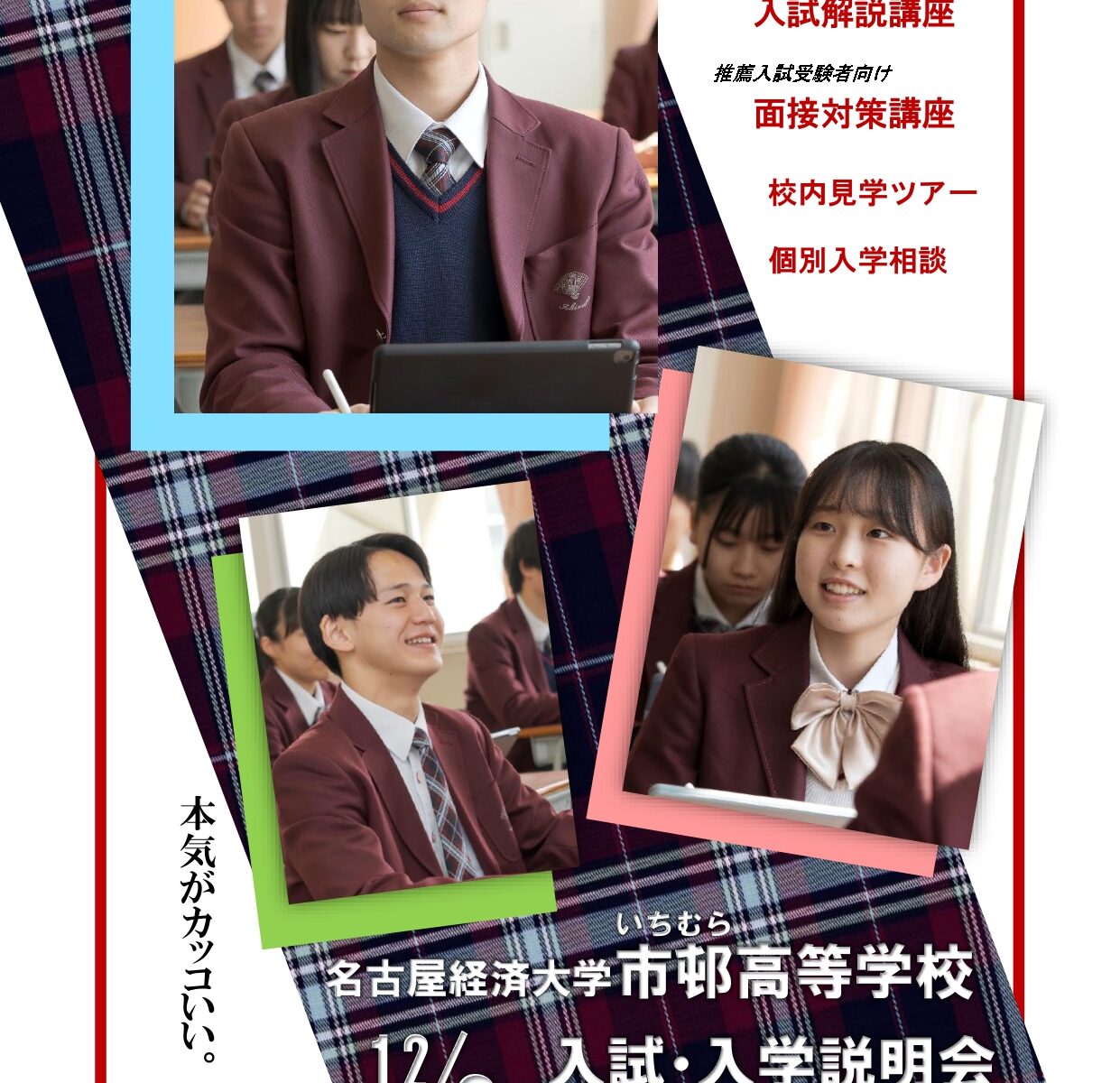

12月2日(土)に行われる、高校『入試・入学説明会』の参加申し込み締め切りを延長しました!

【Day3&4】2023中3修学旅行in沖縄

中学の修学旅行、3日目の様子をお届けします。

午前中は本島北部の東村にあるやんばる自然塾にて、カヌー体験とマングローブの散策を行いました。

カヌーは最初にレクチャーを受け、出発。川の下流付近から海へ出ていくコースをたどりました。

沖縄の海は透き通っていて、生徒たちもカヌー体験を楽しんでいました。

こちらはマングローブの様子。スタッフの方の説明を聞きながら散策します。

マングローブは、他の植物と異なり海水に浸かっても生きていける植物群のこと。今回散策した植物の足元には、生息するカニ等が開けた穴があります。

満ち引きがある関係で満潮時にはカニ等が生息する穴は水に浸かってしまいます。その際にカニ等が逃げる先は、植物の葉の付近。かじられている様子がありますが、これは彼らが食べた跡だそうです。

海水に浸かっても生きていけるマングローブですが、本当は真水が好き。

根っこでろ過をすることができますがその効果も2〜3割ほど。残りの塩分は吸収してしまいます。そこでマングローブがとっている対策は、特定の葉っぱに塩分を集中させること。

下の写真で緑でない葉がありますが、これらの葉は塩分が集中している葉です。これらを枯らして落葉させることで、余分な塩分を吸収することなく生き続けることができるそうです。

こちらはマングースを駆除するための罠。

マングースはハブに対抗できるであろう動物として、沖縄の外から連れてこられましたが、期待される効果は少なかったようで、その繁殖力で沖縄で根付いてしまったようです。最近は個体数が多くなったようで、駆除せざるを得ないとのこと。生き物との共存は難しいですね…

本日2つ目の訪問先は沖縄海洋博公園。メインは美ら海水族館です。

ここでも彼らは行動計画を立てているので、思い思いの昼食をとり、美ら海水族館を散策します。

3日目は体も動かし、相当疲れたようですが、充実した1日になったようです。

ついに沖縄最終日の4日目。

首里城へ訪問し、帰着する行程となっています。

4日間、様々な体験をした生徒たち。

最後に沖縄のきれいな海を見ながら、沖縄を後にします。

カンボジアの子どもたちへ鉄棒を!私学フェスでチャリティ綿菓子販売!

私たち市邨高校SDGsユネスコ活動グループは、11月3日と11月12日に開催されたオータムフェスティバル(私学フェス)にチャリティ綿菓子として模擬店を出店しました。未就学児を含むたくさんの人たちに購入していただきました。本当にありがとうございました。いただいた収益金は、わたしたちの他にチャリティ活動を一緒に取り組んでいる、埼玉県県立越谷北高校と台湾の国立鳳山商工学校とともに、カンボジア農村部の小学校へ贈り、遊具建設費として活用する予定です。ご協力ありがとうございました。

11月3日(祝)・東邦高校 98本(9,800円)

11月12日(日)・椙山女学園高校 114本(11,400円)

中部大学ESDエコマネーチームの学生さんに来て頂いて授業をしてもらいました。

中部大学・経営情報学部の伊藤佳世准教授が指導されている中部大学ESDエコマネーチームの学生さんに来て頂いて授業をしてもらいました。![]()

サーキュラーエコノミー、循環経済にするためにはどうすればいいのだろうか考える。そのために3R(Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル))にRepair(修理)やRepurpose(転用)などを加えた9Rについての授業です。

各自で、自分がどのような会社の社長かを決め、社長として9Rのうちの何に力を入れるかを考えてもらいました。班で集まって、どのような事を考えたか発表し、班としてどのような会社を想定するか、想定した会社では9Rのうち何を重視するかを決めました。

分からないことは積極的に質問し、積極的に話し合いをして自分たちなりの結論を出すことが出来ました。 循環経済にするにはどうすればいいかを、生徒なりに考えることができました。

循環経済にするにはどうすればいいかを、生徒なりに考えることができました。

【市邨ゼミ】自分のカラダを知る

クラスを超えて、学年を超えて、自分で選んだテーマについて探究する市邨独自の授業【市邨ゼミ】。今回「高校野球探究ゼミ」では、東海学園大学教授で管理栄養士の堀尾拓之先生をお招きして、「自分のカラダを知る」をテーマに授業を行っていただきました。

堀尾先生の出張授業「スポーツ栄養学〜試合前の糖質の取り方〜」はこちらから。

まずは自分のカラダを数字で測ってみよう、ということで専門の機器で上半身と下半身の筋肉量やそのバランス、体脂肪率などを計測しました。

堀尾先生の講義では、筋肉量や体脂肪率を知ることにどのような意味があるのか。カラダをつくっている栄養素について、そして自分のカラダについて数値を記録すること、変化を知ることの大切さを学びました。

堀尾先生からは「鏡を見ないと自分のことを見ることができないのと同じで、自分の身体のことはわかっているようで実は自分ではよくわかっていないことが多い。自分の体重や体温、その数値の変化は自分を映す鏡と同じ。ぜひ記録することを大切にして自分の身体についてよく理解してください。」とお話しいただきました。

日々、部活動でカラダを動かす生徒たちは真剣に聞き、計測した数値を見ながら自分の身体と向き合っていました。堀尾先生、ありがとうございました。

【Day2】2023中3修学旅行in沖縄

中学生の修学旅行は2日目。

名古屋は大荒れの天気だったようですが、沖縄は曇天模様。雨は降っていません。

本日は大きく分けて2部構成。前半は平和学習、後半は沖縄の文化や伝統に触れる1日です。

最初に訪れたのはひめゆりの塔。

ちょうど彼らと同じ年代の沖縄の女学生らが、負傷した兵士の看護にあたっていた太平洋戦争中の沖縄戦。軍からの学徒隊に対する解散命令が出された翌日、沖縄陸軍第三外科壕がガス弾などの攻撃を受け、多くの学生が亡くなりました。

その第三外科壕のすぐ近くに戦後に慰霊碑(下の写真の白い碑。裏は納骨堂になっている)が建てられますが、それは終戦後ずっと後の話。「ひめゆりの塔」と呼ばれるのはその手前に立っている小さな塔です。戦後すぐにやっとの思いで建てられたそうです。

お花と学年全員で作成した千羽鶴を供え、全員で祈りを捧げます。

1時間ほどの訪問でしたが、時間が足りなかった生徒も多く、それぞれが感じるところも多かったようです。

続いて、平和祈念資料館と平和の礎へ訪問。

資料館の中には、実際に不発弾として発見された250kg爆弾などが展示されています(爆発しないように処理されています)。

(資料館の中は撮影NGでした…)

メイン園路は、沖縄の慰霊の日である6月23日の日の出の方位に合わせて設定されています。

平和の礎(いしじ)は、沖縄戦で亡くなった人の名前が記されたものです。

軍人、民間人の区別や国籍の区別なく、全ての戦没者の氏名を刻んでいます。氏名がわからない犠牲者についても「◯◯の子」や「△△の嫁」などのように記載されています。

当然、本州からも沖縄戦に動員された兵士が多くおり、その中で犠牲となった方の名前が都道府県別に記載されています。

さて、後半は沖縄の文化や伝統に触れる時間です。

おきなわワールドへ訪問。

まずは沖縄の鍾乳洞を代表する玉泉洞へ。全長は5,000mですがその中の890mが一般公開されています。

詳しい仕組みは割愛しますが、下の画像のように水がたれていく中でその中に含まれる石灰などが長い年月をかけて固まっていき、このような形が形成されるようです。その速さは3年で1mmほどだそう。

鍾乳洞を足早に見学した彼らは、(筆者もそれなりの速さで見学をしたつもりですが彼らには追いつけませんでした…)各自が計画した行程で沖縄の伝統や文化の体験・見学を行います。

エイサーショーを見学している班もありました。

(エイサーショーは撮影禁止でしたので見せられません、ごめんなさい!)

ホテルに早めに到着し、夕食までの自由時間はビーチやプールで各々過ごしました。

「映え」を意識した写真を撮影したり…

いいですね、青春です。

先生もプールや海に入ったようですよ。(筆者は泳げないので入れません。。)

夕食はサンセットビーチの見えるレストランで。

なかなか体験できない雰囲気を味わうことができたようです。

3日目はメインイベントが続きます。次回の更新もお楽しみに!

【Day1】2023中3修学旅行in沖縄

中学の修学旅行では沖縄を訪問し、平和学習と沖縄の自然や文化を学びます。

1日目は朝7時にセントレアに集合。

早い時間の集合でしたが、全員時間通りに到着することができました。素晴らしい!

8:40のフライトで沖縄へ。2時間半ほどで那覇空港に着きます。

那覇空港に到着。早速歓迎を受けます。

最初は国際通りの散策。

昼食を各自でとりながら自由散策をします。国際通りで何をするかは事前学習でリサーチ済み。沖縄ならではの食事をした班が多かったようです。

(筆者注:散策中にあたりを見回しましたが、なかなか市邨中学生に会えず。。写真がないです。。)

続いて嘉数高台公園へ。

米軍普天間基地が見渡せるこの公園。この日は飛んでいませんでしたが「オスプレイ」が配備されているのが確認できます。

沖縄戦ではこの近くの海から18万もの米軍兵が攻め入ったそうです。

今では綺麗な青色の海が広がりますが、当時はそれを埋めつくほどの船が襲来。そんな過去があったということをガイドさんからの説明で知ることができました。

道端に咲くハイビスカスの花を男子生徒が見つけ、彼が写真を撮りました。

このような沖縄特有の自然に目を向けることも、この修学旅行の醍醐味ですね。

本日最後の訪問は旧海軍司令部壕。

狭くて暗い壕の中では、戦争の生々しい様子を窺い知ることができます。

ホテルに着いて、待ちに待った夕食。

バイキング形式で、沖縄の食材を使った料理に舌鼓。

夕食中には三線の生演奏もあり、沖縄の文化にも触れることができました。

2日目も戦争についての学習が続きます。

朝が早かったせいか、疲れてすぐに寝てしまう生徒が多かったようです。

次の更新もお楽しみに!

【ユネスコ平和活動】2023平和の架け橋協働プロジェクト 台湾国際支援交流会に向けて

12月に台湾を訪問し平和活動を実施します 〜2023.11.5〜

国連機関や専門家と、中東難民支援、カンボジアの貧困支援について学び、活動に取り組んでいます。活動に取り組む生徒たちが、両国を互いに訪問、ユネスコ平和活動、国際支援に取り組む生徒が、交流活動を行います。

参加する生徒たちの交流会を開催しました。

12月に向けて交流会

これらの生徒は、2023年7月に、パートナー協定校でフェアトレード活動を実施しています。

パレスチナ難民女性、シリア難民女性が制作した商品は、2023年8月に、ヨルダンにて購入・受け取りをさせていただきました。

今回の台湾での会議にて、台湾の皆様の注文分を市邨高校からお届けいたしました。

※変更となる場合があります

これまでのユネスコ活動の様子はこちら

【放課後の学び】明るい選挙千種区推進のつどいwithいちむら③

10月6日(月)と10月30日(月)の授業後に、11月24日(金)に千種区選挙管理委員会とともに開催するフォーラム「明るい選挙千種区推進のつどい」に向けたミーティングを行いました。

30日には、選挙管理委員会の職員さんの他、総務省主権者教育コーディネーターの越智大貴(おちひろたか)先生にもご来校いただけました!いつもはオンラインで意見交換をしていますが、今日は初めて生徒たちとの対談です。

この企画に参加している生徒は、会の当日は一人の参加者としてでなく「ファシリテーター」として、グループでの話し合いをファシリテートすることが役割です。

「どのようにファシリテートするのか」、「アイスブレイクではどんなことをしようか」、「年配の方々にはどのように接したらいいか」、「話し合うテーマはどんな内容」・・・皆で意見を出し合い考えました。

結論が出ずに、次回のミーティングまで持ち越しとなったものもありますが、自分たちがファシリテーターとなって、そして政治や選挙に対して関心を持ってもらう会を運営していくということに、生徒たちはとっても意欲的です。

11月24日(金)の本番まで1か月を切りました!

多くの方に参加してもらえると嬉しいです。なお、会の詳細はこちらのリンク(名古屋市千種区のホームページ)をご覧ください。

インターアクトクラブが、伊藤圭介 生誕220年 記念事業に参加しました。

伊藤圭介とは、シーボルトと交流があり「おしべ」「めしべ」を名付けた名古屋市出身の植物学者です。名古屋市東山動植物園主催、ロータリークラブが共催で実施している伊藤圭介 生誕220年記念事業にインターアクトクラブとして参加してきました。伊藤圭介の功績を、東山動植物園で職員の方から直接教えて頂きました。生徒達から積極的に質問もできました。

伊藤圭介の翻訳した「泰西本草名疏」が出版された当時考えられていた植物の分類法「二十四綱」「二十綱」にちなんだ庭園で説明を受けました。

偉大な功績をあげた伊藤圭介ですが、まだまだ知られていません。多くの人に知って欲しいという事でこの事業が行われています。